লক্ষ্য করেছেন কি সদ্য কতো প্রথিতযশা মানুষ মারা গেলেন, কিন্তু আমরা সে অর্থে তাদের মৃত্যুর পর তাদের কাজ নিয়ে তেমন কিছু আলোচনা করছি না। শুধু প্রথিতযশা কেন, খুব ভালো লেখেন অথচ বিখ্যাত নন, এমন অনেকেই তো মারা গেলেন, কাউকেই তো দেখছি না মৃত্যুর পর ফিনিক্স পাখির মতো বেঁচে উঠতে ! অথচ, শিল্পীর জীবনের একটিই তো আকাঙ্ক্ষা ‘মরণ হতে যেন জাগি।’ শঙ্খ ঘোষ, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো মানুষ চলে যাচ্ছেন, কিন্তু বাঙালির তা নিয়ে তেমন কোনো হেলদোল নেই। একজন মানুষকে শঙ্খ ঘোষ বা সৌমিত্র হয়ে ওঠার জন্য যে সাধনা করে যেতে হয়, সেই সাধনাকে শ্রদ্ধা জানানোর যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া বা প্রক্রিয়া তা থেকে বাঙালি সরে গেছে ? আমি শঙ্খ ঘোষ ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম করলাম, আপনার যদি মনে হয়, এই দুজনকে তেমন ব্যক্তিত্ব নয় যাঁদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথ, উত্তমকুমার কিংবা অন্য কোনো বিখ্যাত বাঙালি চরিত্রদের মতো মৃত্যু পরবর্তী স্মরণের উন্মাদনা তৈরি হবে, হয়তো আপনি ঠিকই মনে করছেন। কিন্তু তাহলেও দুটো কথা বলবো, যাদের মৃত্যুতে তেমন প্রতিক্রিয়া আসা উচিত বলে আপনি মনে করেন, তাঁদের মৃত্যুতেই কি তেমনটি হচ্ছে ? নাকি আপনি মনে করেন, এখন আর তেমন ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়নি বা হওয়াই সম্ভব নয় যাদের নিয়ে মৃত্যুর পর তেমন প্রতিক্রিয়া আসতে পারে ? উত্তর যাইহোক, সময়ের পক্ষে তা শুভ সংবাদ নয়।

কিন্তু কেন এমন হচ্ছে ? আমরা কিন্তু সকলেই কমবেশি অনেক পরিবর্তন বুঝতে পারছি। বুঝতে পারছি, কবিতা, গান, সিনেমা, নাটক, রাজনীতি কোনো ক্ষেত্রেই একনিষ্ঠতা সেভাবে ধরা পড়ছে না। এমন নয় যে আমরা বলছি না বিকল্পের কথা, নিবিড় চর্চার কথা। বলছি, কিন্তু করে উঠতে পারছি কি ? আমাদের সময়ের প্রতিভাবান বিখ্যাত কবিও মিডিয়ায় স্বীকার করেছেন, একটি চাকরির তার কতো প্রয়োজন। এবং সেই চাকরিটি না হলে, তিনি পরিবার নিয়ে বাঁচতে পারবেন না। এবং এই মোটা অংকের চাকরিটির জন্য তিনি যে ক্ষমতার সঙ্গে (বা নিজের কাব্যিক অস্তিত্বের সঙ্গে) আপোষ করছেন, তা আপনি জানবেন না কেন, স্বয়ং কবিও জানেন। কেউ তো আরেক পা এগিয়ে এসে বলছেন, কবিতা লিখে জীবনানন্দ দাশের মতো বাঁচতে পারবো না। এই যে যাঁদের অবস্থান এমন আমরা কিন্তু তাদের কবিত্বকে অস্বীকার করি না। কিন্তু অর্থনৈতিক কারণে সমঝোতার বিষয়টিকে বোঝার চেষ্টা করছি। আজ থেকে ৪০ বছর আগে কোনো বিখ্যাত কবিও এমন কথা অন্তত প্রকাশ্যে বলতেন না। কবিতা লেখা আর জীবনের চূড়ান্ত অনিশ্চয়তা যেন এক বৃন্তের দুটি কুসুমের মতো বলেই কবিরা মেনে নিয়ে, সামান্য শ্লাঘাই বোধকরি অনুভব করতেন। চাকরি না থাকলে বাঁচবো কী করে এই প্রশ্ন যদি কবির হয়, তিনি কীভাবে সেই ২০ কোটি মানুষের কাছে নিজের কবিতা নিয়ে দাঁড়াবেন, যারা প্রতিদিন এক বেলা না খেয়ে কাটান ? ৪০ বছর আগেও কবি নিজেকে ‘নীলকন্ঠ’ ভাবতে ভালোবাসতেন। কিন্তু এখন কেন নয় ?

আজ থেকে ৪০ বছর আগে এমন কোনো ছেলে ছিল না, কেবল চাকরি পায়নি এই কারণেই যার বিয়ে হচ্ছে না। আজ থেকে ৪০ বছর আগে পাড়ার ফাংশনে গান গেয়ে, কবিতা আবৃত্তি করে, বাঁশি বাজিয়ে প্রেম হতো না এমন ভাগ্য খুব কম ছেলের ছিল। আজ কিন্তু চিত্র উল্টে গেছে। ফেসবুকে তরুণ কবিদের দেখি, কতোরকম ইঙ্গিতে তারা ফ্রেন্ডলিস্টের মেয়েদের কনভিন্স করাতে চেষ্টা করে। কিন্তু শিকে ছিঁড়ে কেবল চাকরি করে এমন ছেলেদের। শিল্পের সূচনা তো প্রেমেরই প্রয়োজনে। গুহাবাসী মানুষের আঁকা ছবি কিংবা আধুনিক মানুষের কবিতা, ময়ূরের পেখম তুলে নাচ কিংবা কোকিলের কুহুতান সবকিছুর মূলে তো প্রণয় বেদনা। সারারাত বাঘিনির হাত থেকে বাঁচার জন্য যে হরিণটি ছুটে বেড়াল তার বেঁচে থাকার সাধ তো নিজের সাহস ও সৌন্দর্যে হরিণীর পর হরিণীকে চমকে দেওয়ার জন্য। কিন্তু সমস্ত চমক যদি অর্থের বিনিময়ে বরাদ্দ হয়, তাহলে কী হবে শিল্পচর্চায় ? শিল্পী বিষয় উদাসীন হতে পারে, কিন্তু সন্ন্যাসী নয়। প্রেম ছাড়া সে অচল। শিল্পের প্রেরণায় যৌনতার ভূমিকা আপনি এড়িয়ে যেতে পারেন না। চণ্ডীদাস, জয়দেব কিংবা রবীন্দ্রনাথ কেউই লিবিডোকে অস্বীকার করতে পারেননি। শিল্পীকে যদি তার প্রেরণাসুন্দরীকে সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে হয়তো সে নির্জন দ্বীপে গিয়েও সাধনা করতে পারে। কিন্তু পুঁজিবাদী এই সমাজে কে হবে শিবের সঙ্গী ? কে পার্বতী ? ফলত, যুবক-যুবতীরা সাধনা করতে এসেও দু-নৌকায় পা দিচ্ছে, একদিকে একটি নিশ্চিত আর্থিক জীবন, অন্যদিকে সাধনা। এভাবে কি আসে কাঙ্ক্ষিত নিবিষ্টতা ?

গভীরতর প্রশ্নটি হলো, যে শিল্প সুন্দরের প্রতিনিধি, আর যে সুন্দর প্রেমের অনুরাগের অনিবার্য শর্ত কীভাবে তার মদন বাণ ব্যর্থ হচ্ছে ? কেবল নরনারীর জৈবিক প্রণয় নয়, তার বাইরেও যে বৃহত্তর সৌন্দর্যের বোধ তাও তো মানুষকে সেভাবে আকৃষ্ট করছে না। সুক্ষ্ম সৌন্দর্য চিরকাল খুব অল্প মানুষকেই টানে, কিন্তু বর্তমানে সেরকম মানুষের সংখ্যা কমেছে তা নয়, সুক্ষ্মতার মাত্রাটিও ক্ষয়প্রাপ্ত। আমার মনে হয়, এর মূলে সমাজে যে মূল স্রোতটা চলছে, তার থেকে ছিটকে যাওয়ার ভয় তরুণদের মধ্যে ভীষণ কাজ করছে। কিন্তু এই ভয় তো ৪০ বছর আগেও ছিল ? তা ছিল, কিন্তু মূল সমাজটা এতো নিষ্ঠুর ও হিংস্র হয়ে ওঠেনি। সে সময় একজন ব্যর্থ শিল্পীর কিছুটা হলেও সামাজিক সম্মান ছিল। তার নিঃসঙ্গতা নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু তার নিঃসঙ্গতা আজকের বেকার শিল্পীর নিঃসঙ্গতার মতো ধারালো ছিল না। সে সময় একান্নবর্তী পরিবার, সামাজিক যুথবদ্ধতা, আজকের তুলনায় আদর্শায়িত সমাজ-মানসিকতা ব্যর্থ শিল্পীকেও খানিক স্বস্তি ও আশ্রয় দিতো। আজ প্রতিটি মানুষ আসলে ছিন্নমূল মানুষ। টিকে থাকার এখন একটিই উপায় ভোগবাদের স্রোতে অর্থের খড়কুটো আঁকড়ে ধরা।

আমরা যতোই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের কথা বলি না কেন, মানুষ তার কোনো অর্জনকেই উপভোগ করতে পারে না, যদি তাকে সামাজিক পরিসরে এনে সেলিব্রেট না করা যায়। আমরা যে পোশাক পরি, নিজেকে যেভাবে সাজাই, বাড়ি বানাই, পড়াশোনা করি, তার যদি সামাজিক স্বীকৃতি না থাকে, তবে খুব বেশিদিন এই অর্জন আমাদের আনন্দ দেবে না। বনে বা নির্জন দ্বীপে গিয়ে দুজন মানুষ বা স্বামী-স্ত্রী নিশ্চিতভাবেই শপিংমল, বা সিনেমা হল, অথবা আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়ার মতো করে সাজগোজ করবে না। জীবনযাপনও করবে না। ফলত, শেষপর্যন্ত আমাদের সব অর্জনের বাসনার পেছনে সামাজিক স্বীকৃতির বাসনাও থাকে। ৪০ বছর আগে একজন বেকার কবির সঙ্গে গৃহত্যাগী হতে চাওয়া মেয়েটি নিশ্চিতভাবেই তার ইচ্ছার পেছনে কোনো না সামাজিক স্বীকৃতি পেতো। সেটা হতে পারে তখনকার সিনেমা, নাটক, উপন্যাস থেকে, হতে পারে, কবির প্রতি সামাজিক মানুষের একটা গোপন শ্রদ্ধা থেকেও। কবিকে বর হিসেবে পাওয়ার ভিতরে তার একটা অহং নিশ্চিত কাজ করতো ? এই অহং আসে কোথা থেকে ? অপরের দৃষ্টিতে সুপিরিয়র হতে পারার সাফল্য থেকে। কিন্তু অপর যদি কোনো কাজকে আদৌ ঈর্ষা না করে, বরং তাচ্ছিল্য করে তাহলে সেই কাজ হাজার মহৎ হলেও, তাতে কারো গর্ব বোধ হবে না। সিংহের রাজ্যে অহিংসা কোনো মহৎ কাজ হতে পারে না, ডাকাতের দেশে ডাকাতি না করা কোনো গৌরবের কাজ বলে বিবেচিত হয় না। যেকোনো সততা বা মহতের ধারণা তৈরি হয় সেই সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের যুক্তি দিয়ে। কোনো যুক্তিই পক্ষপাতহীন ও সর্বজনীন নয়। যে যুক্তি চিরকালের মানুষের চোখে মহৎ সে যুক্তি চিরকালের পশুর পক্ষে মহৎ নাও হতে পারে। ৪০ বছর আগের সমাজে কবি, শিল্পীদের কাজের মূল্যায়ন তখনকার জনগণের মানসিকতার ভিত্তিতে হতো, আজ হচ্ছে এখনকার জনগণের মানসিকতার ভিত্তিতে। আমরা যে বলি না, কবিতা বা শিল্প চর্চা সংখ্যালঘুদের কাজ, এবং তা বলে মনে মনে গর্ব বোধ করি, এই গর্বের পেছনে কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠকে অস্বীকার করা নেই, আছে তাদের থেকে নিজেকে সুপিরিয়র ভাবার অহং। অর্থাৎ ওই সংখ্যাগরিষ্ঠের চোখ দিয়ে নিজেকে দেখার ইচ্ছাটিই এখানে প্রতিফলিত। হঠাৎ যদি আবিষ্কার করি, সংখ্যাগরিষ্ঠ আমাদের নজরেই করছে না, অর্থাৎ তাদের কাছে আমরা ‘নেই’ হয়ে গেছি, তাহলে কিন্তু এই অহং কর্পূরের মতো উবে যাবে। পাগলা গণেশ একা একাই কবিতা, গান, ছবির চর্চা করছিল বটে, কিন্তু সে চর্চা আদৌ তার নিজের জন্য ছিল না। অপর বর্জিত কোনো কিছুই হতে পারে না। পাগলা গণেশের মনের ভিতরে ছিল, পৃথিবীকে বাঁচার বাসনা। অর্থাৎ তিনি ভাবছিলেন তিনি এমন একটা মহৎ কাজ করছেন যাতে ‘অপর’ এর দারুণ মঙ্গল হবে। যদি তিনি এমন না ভাবতেন, তাহলে এই কাজের প্রেরণা তিনি পেতেন না। আজকের কবি, শিল্পীদের সমস্যা ঠিক এই জায়গায়। তারা হঠাৎ করে আবিষ্কার করেছেন, তাদের কোনো ‘অপর’ নেই। কেউ তাদের কাজ লক্ষ্য করছে না। তাদের কাজকে কেউ গুরুত্ব দিচ্ছে না। আবার তাদের কলিজায় পাগলা গণেশের মতো এমন জোরও নেই যে তারা ভাবতে পারে, এই কাজটা দিয়েই ওই মৃত অপরকে তারা আবার বাঁচিয়ে তুলতে পারবে !

চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে, পূর্বজ বিখ্যাতরা মারা যাচ্ছে, কেউ তেমন সাড়া শব্দ করছে না। কবিতা লেখা হচ্ছে, ভুরি ভুরি বই লেখা হচ্ছে, সিনেমা হচ্ছে, নাটক হচ্ছে, ছবি আঁকা হচ্ছে বটে—কিন্তু কোনোকিছু নিয়েই সেই প্রতিক্রিয়াটা আসছে না। যা এলে নিজের ‘অহং’ তৃপ্ত হতো। কেন লিখছি, কার জন্য লিখছি, এর নানারকম উত্তর খুঁজছি, দিচ্ছি ; তবে নির্জনে দাঁড়ালে মনে হচ্ছে, সবকিছুই আসলে কথার জাগলারি হয়ে যাচ্ছে না তো ? একটা নিঃশব্দ মহাদেশে একা একা দাঁড়িয়ে চিৎকার করার মতো ব্যর্থ মনে হচ্ছে নিজেকে। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে যারা প্রকৃত অর্থেই শিল্প চর্চা করা ছাড়া নিজের স্বভাবে আর কিছুই করে উঠতে পারবে না, তারা হয় মারাত্মক হতাশ হয়ে পড়ছে, কিংবা দু-নৌকায় ( নিরাপদ জীবিকা ও শিল্পচর্চা) পা রেখে টলমল করে এগোতে চাইছে। কেউ কেউ শিল্পচর্চাকেই সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে সেই ‘অপর’দের ভাষাই আয়ত্ত করছে, যে অপরের কাছে শিল্পচর্চার কোনো মূল্য নেই–ফলত তাদের হাতে শিল্পচর্চায় আর সব থাকছে, শিল্পটা বাদ দিয়ে।

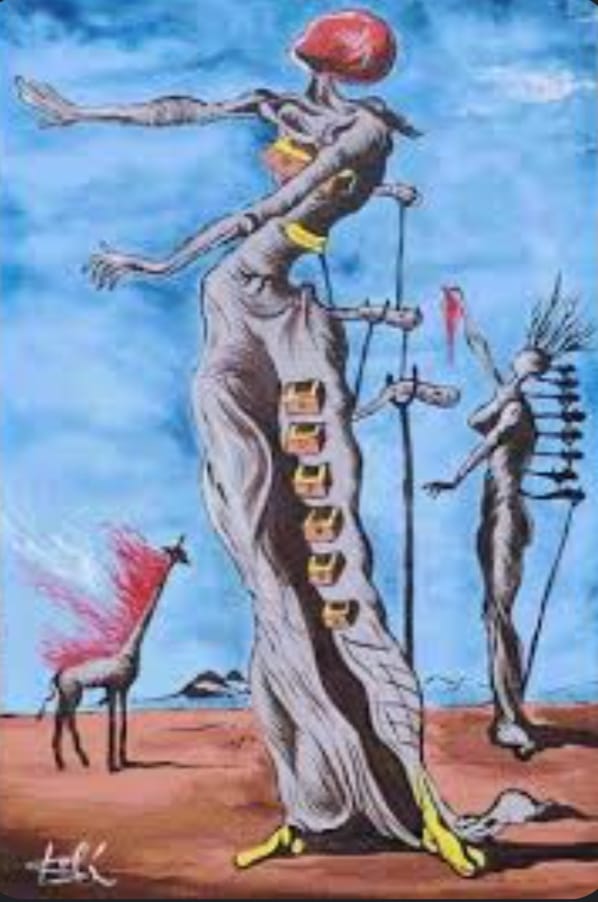

ছবি – দালি