প্রথম পর্ব পড়ুন কালিকাপাতাড়ি: হাওড়া জেলার এক নিজস্ব লোক ঐতিহ্য

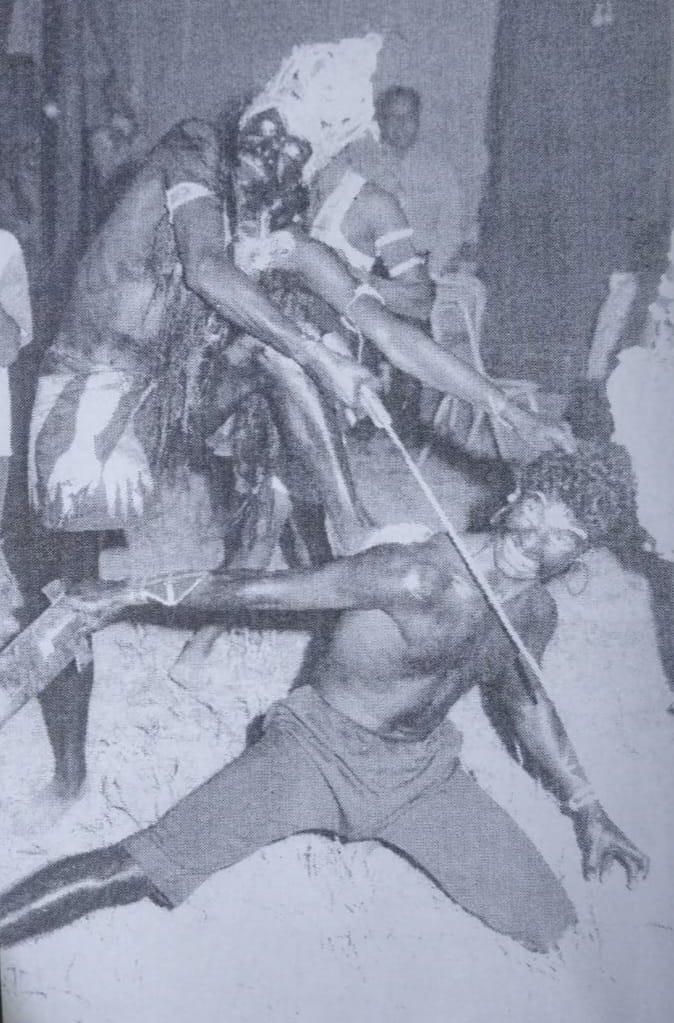

সাধারণতঃ যে কাহিনীটি নেওয়া হত তা হল, চণ্ডী কর্তৃক শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ। শুস্তনিশুম্ভকে বধ করার জন্য দেবী চণ্ডী এক সময় ভীষণ কালীমূর্তি ধারণ করেন। এবং এই দৈত্যদ্বয়ের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধের মধ্য দিয়ে একসময় তাদের বধ করেন। যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার আগে চণ্ডী সুন্দরী মোহিনী রূপ ধারণ করে হাস্য-লাস্য ভঙ্গিমার সাহায্যে দৈত্যদ্বয়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন, এমন কথাও কাহিনীতে পাওয়া যায়। তবে কেলকেপাতাড়ির শিল্পীরা অতসবের মধ্যে যান না। তাঁরা সরাসরি কালী ও শুম্ভ-নিশুন্তের ঘোরতর যুদ্ধপর্বটি নিয়েই কমবেশি ৩০-৪০ মিনিটের একটি অনুষ্ঠান করেন। কালীর সাজ-সজ্জার জন্য শনের তৈরি কালো চুলের গোছা নেওয়া হত। দীর্ঘ ঘন এলোচুল এঁটে দেওয়া হত মাথায়। কালো ব্লাউজ ও কালো ল্যাভোট পরার পর সর্বাঙ্গে মাখিয়ে নেওয়া হত তেল মেশানো ভুষো কালি। গ্রামের ঘরে ঘরে ব্যবহৃত ধান সিদ্ধ করার হাঁড়ির তলা থেকেই এই ভূষো সংগ্রহ করে নেওয়া হত। আর প্রয়োজন মত তেলে গোলা লাল টকটকে সিঁদুর। কপালে ভুরু এঁকে নেওয়া, কিংবা ঠোঁট রাঙানো হাতের তালুতে মেখে নেওয়ার কাজে লাগত। আর ছিল সিঁদুরে রাঙানো ৫-৬ ইঞ্চি লম্বা তালপাতার একটি জিভ, যা দাঁতে কামড়ে ধরে থাকত মহাকালী। হাতে থাকত একটি খড়গ। গলায় জবা ফুলের মালা। শুম্ভ নিশুম্ভের চরিত্রে যারা সাজ করত তাদের এসবেরও প্রয়োজন হত না। কালো ল্যাঙোটটি পরে গোটা গায়ে মেখে নিত ভুষোকালি আর তেল। এই ঘোর কৃষ্ণবর্ণ তেলচকচকে স্বাস্থ্যবান পেশীবহুল যুবক শরীরে যখন মশালের আলো পড়ত, তখন দর্শককুলের শরীরে মনে খেলে যেত এক ভয়ানক শিহরণ। তাদের নৃত্য তথা অঙ্গভঙ্গিমার গুণে দর্শক হয়ে যেত ঘোর মোহাবিষ্ট। শ্বাস-প্রশ্বাস থেমে যেত অনেকের। আবহে বাজত ঢোল আর কাঁসর। বীর রসের নাচ। শুধু বীর রস নয়, ভয়ানক রস। ইংরাজিতে যাকে বলে ‘ভায়োলেন্স’। এই ভায়োলেন্স-এর কারণেই কেলকেপাতাড়ি নাচ দেখা সেযুগে সেন্সর করা হত। ছোটদের দেখা নিষেধ ছিল। বাচ্চাদের নিয়ে যাওয়া হত না। ঐ ভয়ঙ্করী এলোচুলে করালবদনা কালীর কালো মুখে সাদা সাদা চোখ, সাদা দাঁত, আর বিঘৎখানেক লম্বা লাল জিভ ঝুলতে দেখলে বড়দেরই হৃৎকম্প জাগে, তো শিশুরা দেখলেই ভয়ে কেঁদে ফেলবে এ আর বেশি কথা কি? তবুও আট-ন বছরের কিশোর ছেলেগুলি একবারে সামনে এগিয়ে গিয়ে মাটিতে বসে পড়ে এক কৌতুহলের আকর্ষণে। ভয়ানক রসে মোহাবিষ্ট হয়ে। কেলকেপাতাড়ির উন্মত্ত শিল্পীরা প্রায়ই স্থান পরিবর্তন এবং নৃত্যের উন্মাদনায় এইসব দর্শকদের অবস্থান গ্রাহ্য না করেই টিনের খড়্গ আস্ফালন করতে করতে দুর্দান্ত সব লম্ফ-ঝম্প দেয়। তাতে অনেক সময় মাটিতে বসে থাকা দর্শকদের আহত করে ফেলতেও দেখা যায়। দর্শকদের বিশ্বাস ঠাকুরের দয়া না হলে এই দৈত্যদের বধ করতে পারা যায় না। কারণ ওরা নাচতে নেমে প্রকৃতই দৈত্য হয়ে যায়। আসলে নাচতে নেমে নাচার যে উন্মাদনা তাতে শরীরে যতক্ষণ শক্তি থাকে নর্তকরা ততক্ষণই নেচে চলে। কারণ স্টোরি বা কাহিনী তো বিশেষ কিছু নেই। ঘটনা তো খুবই সীমিত। কালী শুম্ভ-নিশুম্ভকে বধ করতে চেষ্টা করছে এবং শেষপর্যন্ত করবে এই মাত্র। ফলে শিল্পীদের হাতে রইল নিজ নিজ কলাকৌশল প্রদর্শন। ব্যাস শিল্পী তখন একরকম স্বাধীন। তাকে ডিরেকশন দেবার কেউ নেই, কিছু নেই। মশালধারীগণ আলোকসম্পাত করছেন এবং ঢুলি আর কাঁসর বাদক তাঁদের বাজনা বাজিয়ে নর্তকদের উত্তেজনাই বাড়াচ্ছেন। কে রুখবে তাঁদের, নির্দেশই বা কে কিভাবে দেবে? তারা তখন কৌশল খুঁজছে কে কিভাবে কাকে আক্রমণ করবে, বা সে কিভাবে প্রতিপক্ষের আক্রমণ কাটিয়ে সরে যাবে। এরই মধ্যে সে হাত, পা, কোমর, নাচিয়ে, দুলিয়ে মুচড়ে কতটা ভঙ্গিমার লালিত্য আনতে পারে, চলতে থাকে সেই চেষ্টা। সেটাই কলা, আর্ট। দর্শকের রক্তে ছড়িয়ে পড়ে তীব্র ঝঞ্ঝনা। তার কানে ঢোল আর কাসরের আদিম বাদ্য, আর চোখে নর্তকদের ত্বরিত পদক্ষেপ বা স্থির মুখভাব। সম্মিলিত সহস্রাধিক নারীপুরুষের নির্বাক নিস্পন্দ চাহনির সামনে চলে এক অলৌকিক নাট্যরসের অবতারণা।

লোকনাট্যের গবেষক বলেছেন ‘আদিম সমাজের নৃত্য-গীত কাব্য বিশিষ্ট ছিল না। অথাৎ এমন নৃত্য ছিল না যাহা সুর ও কথার সঙ্গে মিশিয়া থাকিত না বা এমন কোন গান ছিল না যাহা নৃত্য ও কাব্যনিরপেক্ষ ছিল এবং এমন কোন কাব্য ছিল না যাহার সঙ্গে নৃত্য ও সুর মিশিয়া থাকিত না।’ কিন্তু কেলকেপাতাড়িতে আমরা যা পাচ্ছি তা মূলতঃ নাটক বা অভিনয়। এটা আদিম কোন মুখোশ নৃত্যের শৈলীতেই রচিত যেখানে আবহ হিসেবে বাদ্য ও সুর থাকলেও কথা বা গান গাওয়া হচ্ছে না। যা কিছু বলা হচ্ছে তা ইশারায় অভিনয়ে বলা হচ্ছে। একথাটিও মনে রাখতে হবে আমাদের যে এই নাটকটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হলেও এটা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়। কেলকেপাড়ির অনুষ্ঠান নেহাৎই রাতজাগা মানুষের মধ্যে আনন্দ বিতরণের উদ্দেশ্যে শিল্পীমনের তাগিদে সৃষ্ট আবেগের সংহত বহিঃপ্রকাশ। যা একটি স্বতস্ফূর্ত সৃষ্টি। একটি কলা নৈপুণ্যের আধার।

আবার এটাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ যে মুখের কথা না বলে, এই বিশাল গ্রাম্য দর্শকসমাজকে কিভাবে বক্তব্য বিষয় পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। শুধুই ঢোল আর কাঁসির আবহে ইশারার ভাষায় ব্যাপক মানুষ কিভাবে নিজেকে যুক্ত করছে। বস্তুতঃ এখানেও ভিত্তি সেই কলা-কৌশলেরই। কেলকেপাতাড়ি শিল্প রসেই সংযোগ স্থাপন করছে দর্শকমানসে। চরিত্রচিত্রণকারী তাই একজন শিল্পী। যিনি তাঁর নিজস্ব রসবোধ থেকে চরিত্রটির ব্যাঞ্জনা প্রকাশ করছেন ভঙ্গিমায়। ভঙ্গিমা দৃশ্যায়িত হচ্ছে সাজ-পোশাক মিলিয়ে নৃত্যায়িত ছন্দের সঙ্গে। ফলে দর্শকমনে যে অভিঘাত সৃষ্টি হয় তার অনুরণনও যথেষ্ট তীব্র। চমকপ্রদ। আগেই যে বর্ণনা দিয়েছি, সেই রক্তিম মশাল অলৌকিত প্রায়ূষাকালের শীতল সমীরণ সিঞ্চিত চত্বরে রুদ্ধবাক সহস্র দর্শককুলের সামনে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ লোলজিহ্বা কালিকা মূর্তি উজ্জ্বল কৃপাণ হাতে নিয়ে যখন এলোচুলের ঝকানি দিয়ে বিস্ফারিত নেত্রে ঘুরে দাঁড়ায় তখন শুধু বাকরুদ্ধ হতে হয় তাই নয়, মানুষের অন্তর্লোকে কলারসাস্বাদনের যে অনাবিল আনন্দের আবর্তন, তাও তীব্র হয়ে জেগে ওঠে শরীরের প্রতিটি রোমকূপে। ভোরের আকাশের ঝিমিয়ে পড়া নক্ষত্ররাজি যেন নেমে আসে মস্তিষ্কের কোষে কোষে। এখানেই এই শিল্প ধারাটি মর্যাদা পায় এক অকৃত্রিম সৃজনকর্ম হিসাবে।

ছবি সায়ন দে’র সৌজন্যে

[তিনটি পর্বে প্রকাশিত হবে হাওড়ার লুপ্তপ্রায় লোকনাট্য নিয়ে তপন করের ‘কালিকাপাতাড়ি’। গতকাল প্রকাশিত হয়েছে প্রথম পর্ব কালিকাপাতাড়ি: হাওড়া জেলার এক নিজস্ব লোক ঐতিহ্য ও আগামীকাল তৃতীয় পর্ব প্রকাশিত হবে।]